伊昔先子,有怀春游。

契兹言执,寄傲林丘。

森森连岭,茫茫原畴。

迥霄垂雾,凝泉散流。

--东晋·谢安

一、真率会

人类历史长河中出现了四大文明,但只有华夏文明能够生生不息繁荣昌盛至今。在中华文明的滔滔江水中,曾经有那么几朵浪花对后世产生了深远的影响,那就是几次著名的文化沙龙,包括东晋的兰亭会、中唐的香山九老会、北宋的耆英会和晚清的真率会等等。

兰亭会。公元353年(东晋永和九年)三月初三,王羲之邀请谢安、孙绰等42位名士,于会稽山阴(今浙江绍兴)的兰亭举行修禊(xì)活动。修禊是古代春日祓除灾邪的习俗,文人常借此聚会赋诗。众人列坐溪畔,饮酒赋诗。据载,26人当场成诗,16人未成诗被罚酒。上面的诗就是谢安当场所作。王羲之之子王献之因年幼未能作诗,亦被罚酒,成为后世趣谈。参与者共创作37首诗,后汇编为《兰亭集》。王羲之为诗集所作的序文,即“天下第一行书”《兰亭集序》。《兰亭集序》书法飘逸灵动,笔法变化万千,成为后世行书典范。唐太宗极度推崇《兰亭集序》,派萧翼智取真迹,临终命陪葬昭陵,引发后世对其下落的千年猜测。

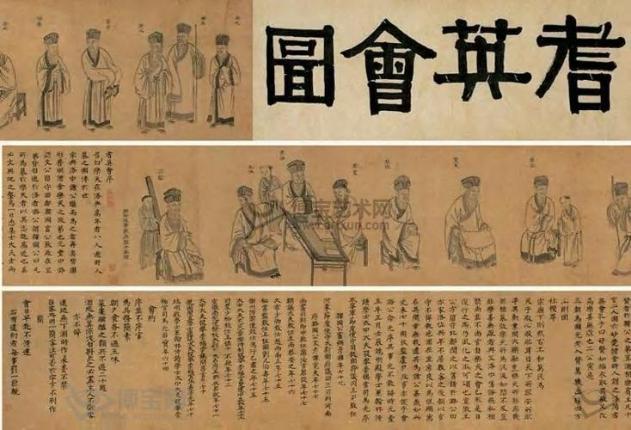

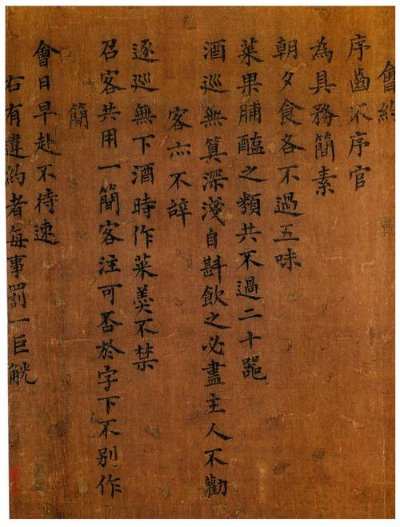

耆英会。宋神宗元丰五年(1082年),司马光、文彦博等退居洛阳的旧党名臣,效仿唐代白居易“香山九老会”,于洛阳组织耆英会。他们定期聚会于洛阳名园(如富弼的“富郑公园”),饮酒赋诗,品评时事。司马光曾作《洛阳耆英会序》,称其“乐天知命,逍遥物外”,暗含对王安石变法的不满。画家郑奂绘制成员画像《耆英会图》,司马光执笔撰写《洛阳耆英会序》和《会约》。《洛阳耆英会序》是一件精美的书法作品,是书法中的瑰宝。而《会约》则是对聚会的一个具体规定,共八条,全文如下:

序齿不序官;

为具务简素;

朝夕食不过五味;

菜果脯醢之类,共不过二十器;

酒巡无算,深浅自斟,饮之必尽,主人不劝,客亦不辞;

逐巡无下酒时,作菜羹不禁;

召客共用一简,客注可否于字下,不别作简;

会日早赴,不待速;

右有违约者,每事罚一巨觥。

《会约》中“俭以养德”的思想,亦体现儒家士大夫的修身理念。司马光因未满70岁,参会时自称“冒耻居其间”,文彦博笑答:“此会取德不取年。”司马光虽然年龄最小,但其政治声望和学术声誉非旁人所能比,但他在《会约》中首先就提出“序齿不序官”,也充分体现了他一贯的作风和情操。耆英会因规则严格,后衍生出更随性的“真率会”,司马光亦参与其中。

真率会。真率会之名始于北宋司马光等人的雅集,主张“真率简朴”,反对繁文缛节。清代苏州文坛盛行复古雅集,过云楼主人顾文彬继承此风,借“真率”之名,延续文人以文会友的传统。顾文彬的真率会与其家族藏书楼“过云楼”的收藏、交游活动紧密结合,展现了清末文人“隐于市”的生活理想。

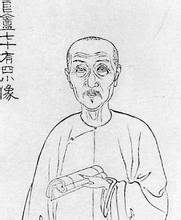

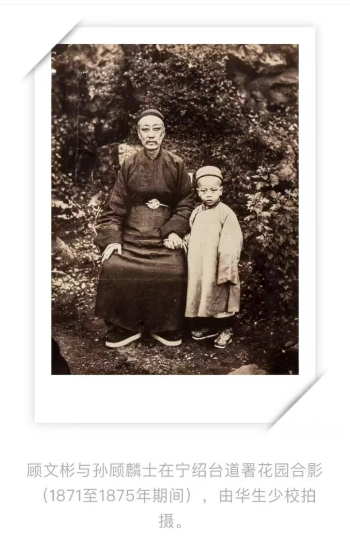

顾文彬(1811—1889),字蔚如,号子山,晚号艮庵,江苏元和(今苏州)人,清末著名藏书家、词人、书画家。曾任浙江宁绍道台,晚年退隐苏州,筑“过云楼”收藏古籍、书画,为江南四大藏书楼之一。

真率会成员以苏州本地文人为主,包括吴云、潘曾玮、李鸿裔、沈秉成等藏书家、书画家,他们多为顾文彬的密友或姻亲。聚会多在顾文彬的过云楼、怡园或苏州其他名园(如网师园)举行。他们的活动更广泛一些,包括品鉴书画、诗词唱和、即兴题咏,兼有饮酒品茗、赏花观石等雅趣。真率会不设固定流程,强调“随意而至,兴尽而返”。虽然是随意而至,但也不是一般的酒肉俗会,他们更注重学术与艺术的交流。顾文彬经常出示过云楼珍藏的宋元书画,供众人赏评。要知道,顾文彬对于自己的收藏倾心得几乎不近人情。都说“书非借不能读也”,但顾文彬的藏书是绝对不外借的。至亲至近有朋友要借阅,也只能上过云楼来阅读,而且不允许带笔墨抄写。

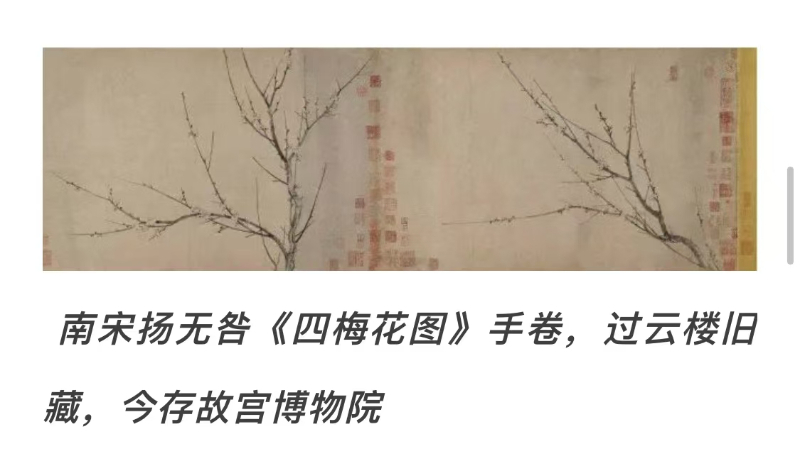

真率会成为过云楼藏品的展示平台。顾文彬与友人共同品鉴、题跋古书画,许多珍品(如宋版《锦绣万花谷》)的流传与真率会成员的记录密切相关。顾文彬辑有《过云楼书画记》,收录藏品题跋,其中部分内容源于真率会上的讨论。此外,成员间的唱和诗词亦被整理成集,如《怡园词》等。

司马光真率会暗含政治隐喻(反对新法),而顾文彬的真率会则更多聚焦文化传承,反映清末文人远离政坛、寄情艺文的心态,体现不同时代的文人风尚。

顾文彬在真率会上展示的藏品,许多今为国家级文物,如唐寅《黄茅渚小景图》、倪瓒《竹枝图》等。真率会影响下,顾文彬之子顾承等人延续雅集传统,形成“怡园词社”,推动晚清词学复兴。真率会模式被近代苏州文人效仿,成为江南士绅维系文化身份的重要方式。

顾文彬的真率会是晚清江南文人文化的缩影,将藏书、园林、诗词与交游紧密结合,既延续了古代雅集的精神,又赋予其新的时代内涵。过云楼与真率会的互动,不仅保存了大量文化遗产,更塑造了苏州作为“文人隐逸之都”的城市气质,至今影响深远。

兰亭会留下了《兰亭集序》,香山九老会留下了《香山九老图》,洛阳耆英会留下了《洛阳耆英会序》和《会约》。同样,真率会也留下了《吴郡真率会图》和众多的诗篇。

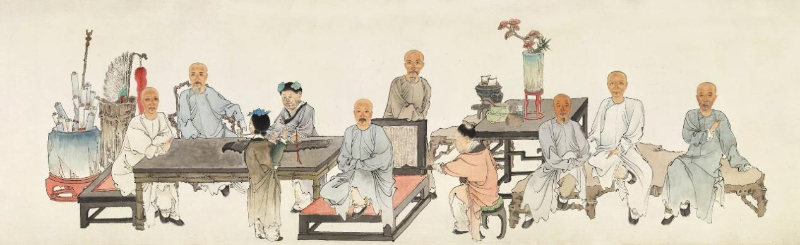

过云楼珍藏的这幅《吴郡真率会图》其实并非顾从他处购得,而是他们共同倡议策划的真率会时的肖像写真,有如我们现在的立此存照。光绪五年(1879)重阳节,文彬邀请真率会的朋友们在怡园雅集,特别邀请了常熟籍著名画家胡洤为他们集体画像,然后每人各持一幅。图画完成后,顾文彬发现一个问题,即与会的七位坐姿过于正面,“画皆正面,不能顾盼生情”。于是他与另一位著名画家任薰商量,在画卷中补上三名仆僮,“一摘阮,一抚琴,一吹笛”。十一月二十三日,顾文彬将真率会图分送给各位好友。遗憾的是这七幅真率会七老图,除了顾氏后人收藏外,其余均不知下落。这也充分证明顾文彬营建过云楼的必要性。七老之一的俞樾为图专门题诗,把真率会与白居易的香山会并论——

清时啸咏一尊同,大有香山七老风。

他日衣冠传盛事,休忘高会在吴中。

二、过云楼

晚稻收完麦种齐

茅龙新换屋山衣

屋前面圃后临溪

婆鸭引雏争浴水

童牛随母学扶犁

闲看过客逐轮蹄

——顾文彬

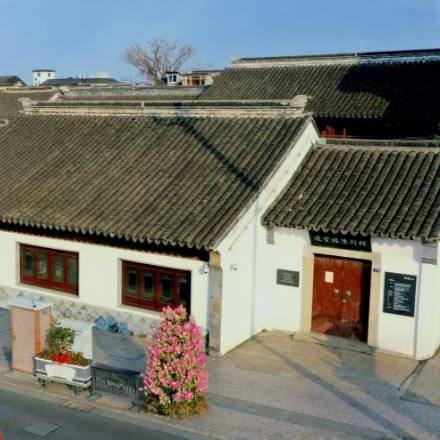

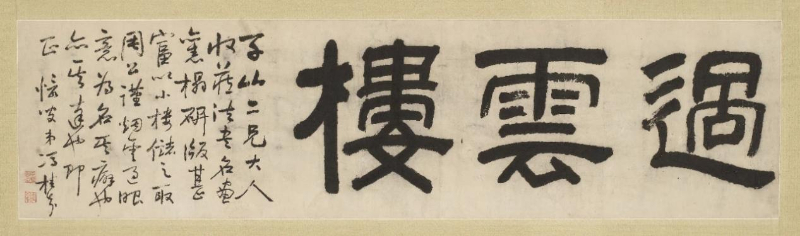

过云楼是晚清江南四大藏书楼之一,顾文彬顾承父子始建于同治年间(约1870年代),以收藏古籍、书画珍品闻名,被誉为“江南收藏甲天下,过云楼收藏甲江南”。其名取自“过眼云烟”之意,既暗含对藏品聚散无常的感慨,亦彰显主人“藏而不私”的文化情怀。顾文彬以过云楼为依托,将藏书、鉴画、雅集融为一体,让过云楼成为清末江南文人文化的标志性空间。

晚清战乱频仍,大量文物散佚,顾文彬深感“古籍日稀,书画渐湮”,立志抢救珍品。顾氏为苏州文化世家,顾文彬祖父顾沅已有藏书传统,过云楼实为家族文化理想的延续。楼中藏品为顾文彬与友人(如吴云、李鸿裔)举办“真率会”提供了物质基础,成为江南文人交游的核心场所。

营建过云楼,从起意到完工,顾氏父子前后花了十多年的时间。顾文彬在《过云楼书画记》中称“书画之于人,子瞻氏目为云烟过眼者也”,所以为自己的藏书楼取名为过云楼。顾文彬曾言:“收藏乃天下公器,吾暂为守护耳。”为了保护好这一大批收藏,顾文彬早就想建 一栋类似天一阁那样的藏书楼。他在给顾承的书信中坦露自己的心迹:“我家收藏,费父子数十年心力。近更不惜重资,前后统计不下一二万金,以故群相推服,推为江南收藏第一家。然既聚此尤物,保护之言尤须尽善。我素有起造小天一阁之愿,常耿耿于心,所难者,无此地步耳。”又说自己“畜意欲构此楼十余年矣”,”汝若能为我设法造成,则夙愿已偿,心中大悦矣。”

同治十年二月初八,顾文彬游杭州,见到好友郑兰的四面楼,顿时眼前一亮:这不就是自己心心念念的过云楼的样子么!当天他就在日记中表示“可谓先得我心!”但苦于当时自己的财力不济,他只能一方面继续筹划,一方面为理想中的过云楼集句题联。此后,他多次在与儿子顾承的家书中谈到造楼之事,并安排顾承到杭州去实地考察四面楼。同治十二年二月起,顾承在宁波陪父亲呆了一个多月,期间两人就营建过云楼的具体事项进行了仔细谋划。顾承回到苏州就着手买地买房,筹集建材物料。一切筹措妥当,秋天,顾承就在苏州自己家购买的怡园地块上动工。当年十月十三日,“花厅、过云楼俱已上梁”。过云楼建成,顾文彬去意已决,即辞官回家,开始“隐于市”的收藏、鉴赏生活了。上面这首《浣溪纱》就是顾文彬“闲看过客逐轮蹄”的真实写照。

过云楼建于苏州护龙街(今人民路),与顾氏家族园林“怡园”相连,形成“前楼后园”的格局。全楼分上下两层,上层藏古籍,下层储书画,设专室陈列青铜器、文房雅玩。为防潮防火,楼板采用杉木与方砖铺就,窗户设计兼顾通风与避光,体现古人对文物保存的智慧。楼名匾额由清代学者俞樾题写,楹联“一藏于密,万卷琳琅”点明其藏书之丰;室内悬顾文彬自题“烟云过眼”匾,暗含豁达的收藏观。

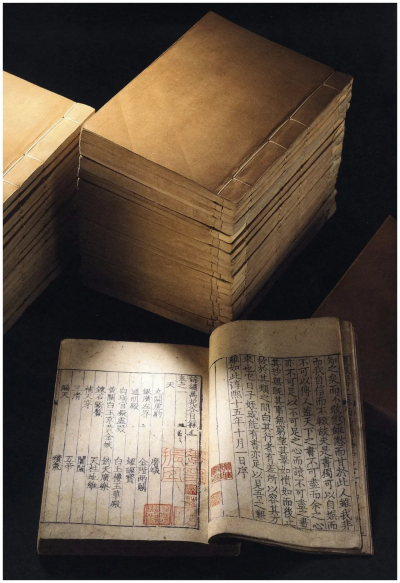

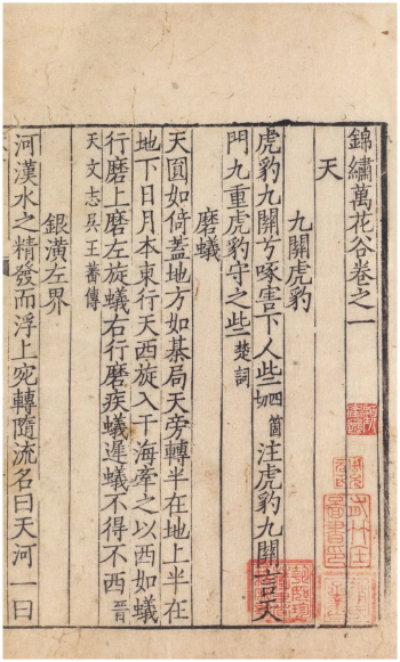

宋《锦绣万花谷》书影

过云楼收藏的古籍善本,以宋元刻本为珍,如宋版《锦绣万花谷》(现存南京图书馆),被誉为“宋版百科全书”。 明刻本、稿抄本亦丰,如《元诗选》稿本、汲古阁影宋抄本《金石录》等。 书画珍品为唐、宋、元名家之作,如唐代虞世南《汝南公主墓志铭》摹本、元代倪瓒《竹枝图》、明代唐寅《黄茅渚小景图》。清代文人手迹收有阮元、何绍基等名家题跋,部分作品辑入顾文彬所著《过云楼书画记》。过云楼收藏的还有金石碑帖、古琴、文房四宝等,如顾文彬珍藏的“天籁”铁琴,今存苏州博物馆。顾文彬编撰《过云楼书画记》10卷,详录藏品信息及考订,为后世研究提供重要依据。

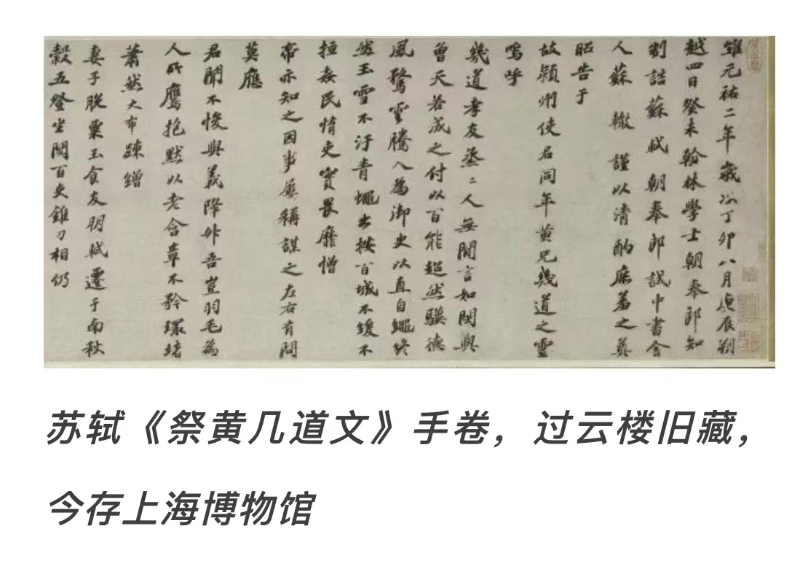

过云楼是“真率会”雅集的核心场所,文人于此品鉴书画、诗词唱和,推动晚清江南文化圈的活跃。古董商们纷纷向顾氏父子推荐书画作品,与顾文彬交好的达官贵人都在过云楼借阅过书画,吴昌硕等一批书画名家也多次光顾过云楼。连维新名士康有为都期待与过云楼的第三代主人顾麟士相见,足见即使是在当时,过云楼的文化地位之重要、影响力之巨大。抗战时期,顾氏后人将部分藏品密藏于上海租界,避过战火。20世纪50年代,顾氏后人分批捐赠藏书于南京图书馆、上海博物馆;少量留存后于2012年拍卖,引发学界关注。

过云楼旧址与怡园现为全国重点文物保护单位,苏州博物馆常设过云楼藏品专题展。2012年,过云楼藏品拍出2.16亿元天价,创中国古籍拍卖纪录,唤起公众对古籍保护的重视。《过云楼书画记》被整理出版,成为研究中国古代书画的重要参考文献。南京图书馆设“过云楼文献研究中心”,推动藏书数字化与学术研讨。

过云楼被视为江南士大夫“藏以致用”精神的典范,其“以文养德、以藏会友”的理念影响当代私人收藏与文化空间建设。过云楼藏品的流转(如《锦绣万花谷》分藏南图与北大)恰应“过眼云烟”之名,引发我们对文物归属与共享的思考。

过云楼不仅是一座藏书楼,更是晚清江南文人精神世界的物质载体。顾文彬以藏鉴之精、交游之雅、著述之丰,将私藏转化为公共文化资源,其家族跨越时代的守护,为中国文化遗产的存续树立了典范。今日过云楼之名,已超越建筑本身,成为中华文明传承与文人风骨的象征。

其实,过云楼除法书名画以外还有顾氏喜爱的古钱币、玉器、秦汉古玺、彝鼎古玩、文房四宝等诸多名类。正是因为顾氏收藏门类的丰富多样和藏品的高雅品味,才赢得“江南收藏甲天下,过云楼收藏甲江南”的美誉。顾云彬家书中就说:“过云楼自在必传,所藏书画、金石、书籍、古玩悉已归之。”对于藏品,他要求顾承“托人广为收罗,以冀多多益善。所谓泰山不让土壤,故能成其高;湖海不择细流,故能就其深也。”

对于藏品的保护与防匪防盗,顾文彬也是反复叮嘱儿子须仔细小心。他在信中说:“我家与眉生,苏城富名不亚盛氏,难保无暗中算计之匪徒,汝可与眉生熟商。前后街道,应增添看守之人,选择精壮。厚与卒工。家中与松坡熟商,添高坐夜之人,预备金锣手枪之类,一有警信,鸣锣放枪,与眉生家声势联络,是亦守望相助之意。此等小费,必不可惜,否则恐为小而失大也。”可见顾文彬人在外地做官,心却时刻无不惦记这些来之不易的藏品,里里外外、大大小小的事情都叮嘱到位,包括夜晚的值班、与邻居的呼应,甚至到购置武器、早晚鸣枪示警等一一交代清楚。

如今,大家只关注过云楼的书画和古籍,其他重要的收藏不被留意。其实,在过云楼藏品中,晚清文人金石书画家所珍爱的秦汉古玺也是极其重要的一部分。

三、秦汉印

玺爱周秦章爱汉,旁收印记到泥封。

陈吴南北争雄长。畀汝区区作附庸。

——顾文彬悼儿诗

1997年,由叶潞渊先生主编的《鹤庐印存》在北京荣宝斋出版社正式出版。鹤庐,即顾文彬之孙顾麟士(1865年-1930年),字鹤逸,名麟士,自号西津渔父,别号西津,鹤庐。这本印谱虽然名《鹤庐印存》,其实印谱所集藏的一千多枚印章是顾云彬、子顾承、子顾荥、孙顾麟士传授三代,历时百年精心收集的汇粹珍品。《过云楼家书》和《过云楼日记》中,记录顾氏父子书画收藏买卖的内容最多。但同时,也可见到很多收藏古玺的记录。

同治九年,顾云彬在京城候缺的十个月时间里,京城琉璃厂街的博古斋、松竹斋、论古斋、润鉴斋、德宝斋等古玩店铺是顾云彬经常光顾的地方。《顾文彬日记》记载:同治九年四月初“午后,至博古斋取回汉印一方,兽头雕琢浑朴,红白分明,晶莹透澈”。十六日又记,“往松竹斋,取回石谷《竹趣》卷,往博古斋取回汉铜印两方,滇(田)黄马钮印一方”。同治九年五月三十日,在寄给家里的字画和古泉金石杂项家书清单里,有一项“蛮夷印一方,(一两五钱)此为秦汉印甚少,价亦不贱,因思唐蕉翁与沈小梅令郎之物,难得如此精而且多,不买毕竟错过也”。信中提到的蛮夷印,可能是印谱中唯一的一方“魏蛮夷义仟长”官印,此印在顾云彬九月二十日日记中也有记载,字里行间可见顾云彬对古印的喜爱程度。秦汉古印之珍稀,使他又想起一位唐姓藏家的古印,数量多,且都是精品,不买担心错过了。这批精品铜印是他心心念念的铭心绝品,于是在同治十年五月廿七日,在家书里叮嘱其子顾承:“宋元其物在唐蕉庵处,蕉庵丁艰闲居,藏物肯散,亦不可知,何不与其所藏汉官印并图之?胡月樵处汉印已问过,大约已散失,此等物求之不易矣,买物乏资,当向阜康汇付四五金也。”家书中数次提到富藏汉印的唐蕉蓭,即嘉兴丰镇的唐翰题(1816-1882),字蕉庵,曾佐曾国藩戎幕。《嘉兴市志》云其“收藏在同光间实可甲于一郡也”。信中特别强调不要错过收藏这批汉印的机会,而且准备重资不能失去这样的精品。

同治九年十月十一日家书中有记:“又秦印一方五行二字,惜已磨去古锈,得价四金,汉印两方(一临水亭侯),各谱皆未见过,一蛮夷魏印,似我家尚缺此一种,价六两,又秦印一方,篆文不识,惜已稍磨,张姓所赠,又像形小印一方,不知是秦印,贱值得之”。信中可见彼时得一古印之价昂,也从中可见顾氏收秦汉古玺、肖形、官印、私印的多样性可见一斑。信中提到的一方“临水亭侯”官印,在《鹤庐印存》也有记录,也是唯一的一方“临水亭侯”,而且“各谱皆未见过”。可见顾氏买下这方印后查阅大量的印谱,未曾刊印过,属未曾流通过的生货。同治十二年八月初日家书记载在杭州一次购入汉印十余方,精者过半,并且价不贵,得到朋友的叹赏。

顾文彬收藏古印的记载在其家书和日记里还有很多,只是书画和古籍是顾文彬的收藏大宗,声名之盛淹没了他其他门类的影响力。

顾云彬之子,顾承是过云楼第二代主人,诗文书画无所不精,特别是在古印方面造诣极深。顾承受其父辈影响集拓《画余盦印谱》,过云楼建成后更名为《过云楼印谱》。可惜顾承英年早逝,顾文彬白发人送黑发人,忍痛写下了上面的悼儿诗。如假以天年,顾承当获与陈介祺和吴云一样的金石学成就。

顾文彬儿辈老幺顾荥于金石书画亦很有成就,篆刻方面与吴昌硕、赵穆、王大忻交往甚密,其印谱《汉玉钩室印存》七冊现藏于苏州博物馆。内收顾荥篆刻三十多方,有仿汉印、仿瓦当、仿浙派黄易等多种风格。

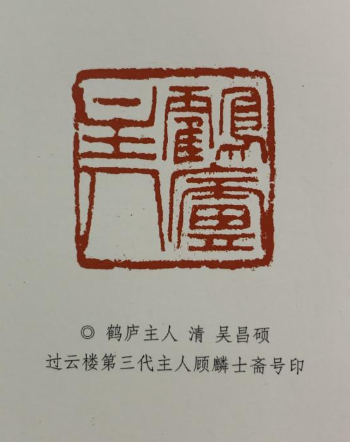

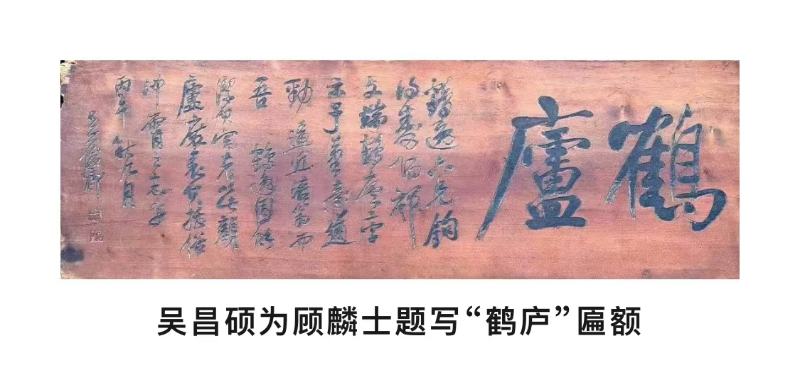

过云楼第三代主人顾麟士秉承家学,耳濡目染过云楼中各种名藏珍品,在书画、鉴藏、金石学方面均有极高的成就。著有《过云楼续书画记》《鹤庐印存》《鹤庐题画录》《因因庵石墨记》等,并出版多种画册。与吴大澂一道在怡园创建怡园画社,画社吸引了当时很有影响力的书画名家,如吴昌硕、陆恢、金心兰、杨岘、任伯年、于右任、黄宾虹等。顾麟士作为晚清民国时期的著名画家,其画作更是受到时人的追捧,求画者络绎不绝。其书画成就和过云楼收藏的影响力,使他成为当时画坛盟主地位。

1889年,顾麟士在“怡园”创建怡园画社,吴大澂是画社第一任社长,相互交往甚密,他们常在怡园诗酒唱和,探讨金石书画。后来,顾麟士得到一批吴大澂旧藏的玺印合辑《甄印阁印谱》。1905年,吴昌硕建议改为《鹤庐印存》,但由于客观因素影响,其生前没有刊印,直到1997年才由北京荣宝斋出版社正式出版。顾麟士孙辈顾荣木在前言中说起《鹤庐印存》的集藏经过:印谱中有一部分是顾云彬和顾承集藏,初名《过云楼印谱》,后传承至顾麟士。顾麟士将得到的一批吴云和吴大澂的旧藏,合过云楼旧藏而辑成《甄印阁印谱》,吴昌硕建议顾麟士付印,并改题为《鹤庐印存》,且为印谱作序。解放前夕,由于战乱原因一直没有刊印,直到一九九七年才正式出版。叶潞渊先生在编纂序言中说,吴门望族搜集金石玺印著名者有二百兰亭斋、十六金符斋、观自得斋、攀古楼等,相继有印谱流传,各有千秋,而过云楼金石收藏冠盖吴门,蔚成大观。

吴昌硕是对近代海派艺术产生过巨大而深远影响的人物,是中国近代书画印的一代宗师。他的艺术成长的中年关键阶段,就是在苏州度过的。众所周知,明清时期苏州是长江以南重要的经济文化中心,大量文人、官员富商雅聚于此,筑园、鉴赏、收藏及诗书画印的创作。其浓厚的文化氛围,形成了鲜明地域特色的“吴门派”:绘画有“吴门画派”,书法有“吴门书派”,篆刻有“吴门印派”。其艺术成就之高、人员之众、历史之久远和规模之大在中国艺术史中实属罕见。中年的时期,吴昌硕辞去安东县令后以敏锐的目光选择苏州,他看重的是苏州的人文艺术环境。在苏州影响吴昌硕艺术成就最重要的人物就是顾麟士。从吴昌硕写给顾麟士的信札中,不难发现顾麟士对吴昌硕无论是书画印的创作、临摹学习、作品的销售,还是生活上的衣食住行都有极大的帮助和支持。吴昌硕虽然年长顾麟士二十多岁,他们以师友相称,顾麟士毫不吝啬地将过云楼所藏名家字画借与吴昌硕临摹学习。可以说,吴昌硕的艺术成就与顾麟士的帮助是分不开的。当然,过云楼收藏至顾麟士这一代达到最鼎盛时期,跟顾麟士与当时像吴昌硕这样一批有影响有成就的艺术家相互交流学习,也有很大因素。

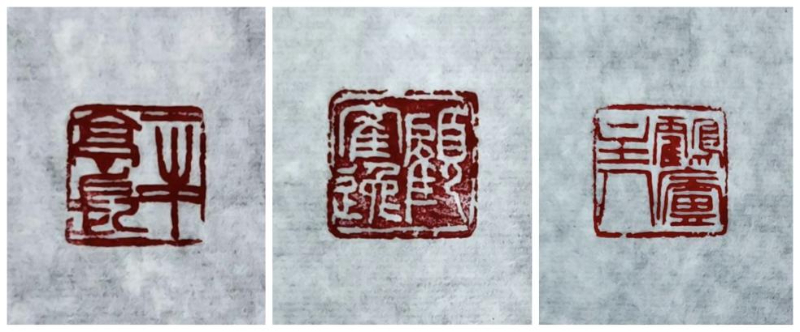

一峰亭长,鹤鹤逸,鹤庐主人吴昌硕为顾麒士刻的三方印现藏于过云楼。

吴昌硕:“鹤逸先生如唔,来印无甚出色,然亦不忘,各二元一方肯售,遵命圈出来数方,祈酌行,‘唯’字清仪老人谓是应对之意,读作上声,山东王文敏为簋斋集汉印谱,将‘唯’字印收官印后,谓是汉时小官也,复请道安,弟俊卿顿首,十五日”。从此札的信息中我们得知顾麟士为收藏一方汉印向吴昌硕请教的内容,也可联想顾麟士在辑纂印谱的过程中有多处吴昌硕的参考。同时吴昌硕也因此有机会接触这么庞大的古玺信息量,自然也为他的篆刻创作提供了丰富的学养。其实在当时,吴昌硕篆刻的影响力大于他的书画,无论是本身的艺术成就还是作品的市场销路都优于书画。故此印谱辑成请吴昌硕作序,也就自然而然了。

我们来欣赏原藏于过云楼的三方官印和一方私印。

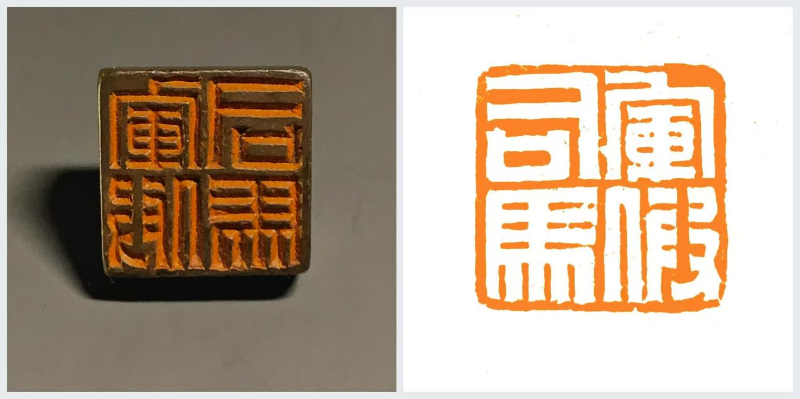

军假司马印。此印为东汉早期铜质官印,印面长宽各2.3厘米,高1.9厘米,覆瓦钮,高1.9厘米。印文为凿刻,字口较深,文字篆法规整,布局匀满,典型的流行于西汉后期至东汉时期宽肥满白文风格。汉朝,司马掌管军事之职,假即副职之意,据《汉书·百官志》,将军皆有部曲,属官有军假司马、假侯,为常设武官。

军曲侯印。此印为西汉铜质官印,鼻钮,印面长宽各2.35厘米,高1.8厘米,《汉书·百官志》将军属官部下有曲,曲有军侯一人,比六百石。印文凿刻比“军假司马”稍浅,篆文笔画略细,结体方正朴素大方。

殿中司马印。此印为两晋时期铜质官印,鼻钮,印面长宽各2.5厘米,高2.3厘米,印文为凿刻。晋书职官志屯骑等五校尉下有更制殿中将军、中郎、校尉、司马,又舆服志中朝大驾鹵簿殿中司马中道,殿中都尉在左,殿中校尉在右(参考罗福颐著《秦汉南北朝官印征存》)。该印两行四字,笔画平直纤细瘦劲,沉着稳健,结体大方,字形饱满开张,线条凿刻一丝不苟,章法更是该印的高明之处,四字平分整体偏上,下部大块留白,形成上密下疏的强烈反差。

张弓始印。此铜质私印,桥钮,印面长宽各1.65厘米,高1.2厘米。该印印台相对较薄,以篆文风格再结合钮制,当为西汉中期的一方私印。印文为凿刻,字体工整,方中略圆,线条粗深,章法上采用四等平分手法,印面布局饱满。

以上各印包浆醇厚,印面保存非常完好,点画清晰,古意盎然。四方印中有三方在《鹤庐印存》中有明确著录,其中“军曲侯印”虽然没查到,但从传世包浆与其他三方印相比较是完全一致的,以俟将来备查。

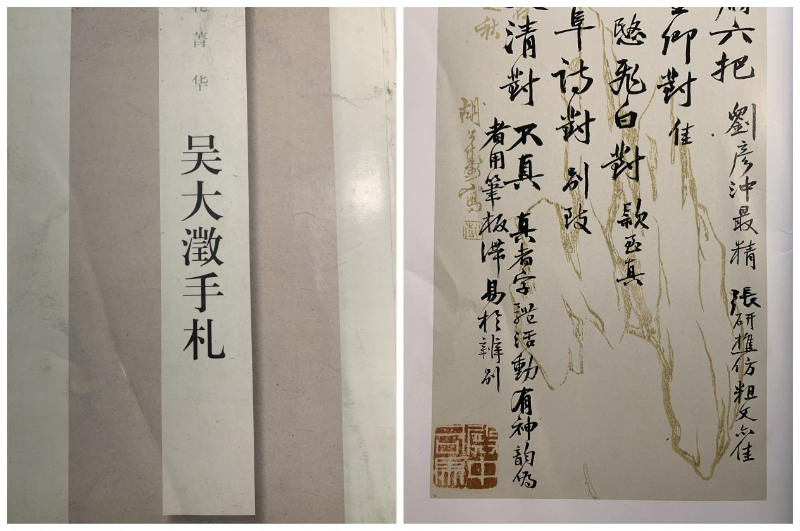

殿中司马印还有吴大澂的收藏记录。2007年上海书画出版社出版的《吴大澂手札》中的花笺上,发现了该“殿中司马”钤的印迹。一代金石大家吴大澂将自己集藏的古砖文、铜器、瓦当、泉文等印于自己的专用花笺上,有些在图纹下面还特别标注题字,如“愙斋摹汉洗文”(吴大澂字号愙斋),有些还在花笺的左下角钤上自己最喜爱的古玺珍品,且所钤古玺每一页都不重复,大多以官印为主。由此可以推断该《吴大澂手札》所用花笺是吴大澂自己书信的专用笺。其中一张花笺的左下角钤有“殿中司马”官印,与《鹤庐印存》中的这方“殿中司马”完全相合,由是可知该印曾经也曾由吴大澂收藏过。

过云楼几代人精益求精努力打造甲天下的收藏王国,其庋藏的法书名画、古籍善本、金石、古玩等珍贵文物,如今大多收藏在故宫博物院、上海博物馆、南京博物院、苏州博物馆等国家文化机构。《鹤庐印存》收录古玺数量达一千多方,吴昌硕在序言中的评价是“博而精”“未可与寻常印谱同类视也”。如今这些印玺分崩离散,大家只能通过《鹤庐印存》中的每一个朱迹去感受它前世今生与顾氏的缘分。

虽然东坡先生说“烟云之过眼,百鸟之感耳”,但过眼,并不如云烟。过云楼,以顾文彬一家数代人的努力,为灿烂的中华文明留下了浓墨重彩的一笔。(玉平,半铁)