日本三大车企:合并能否脱困

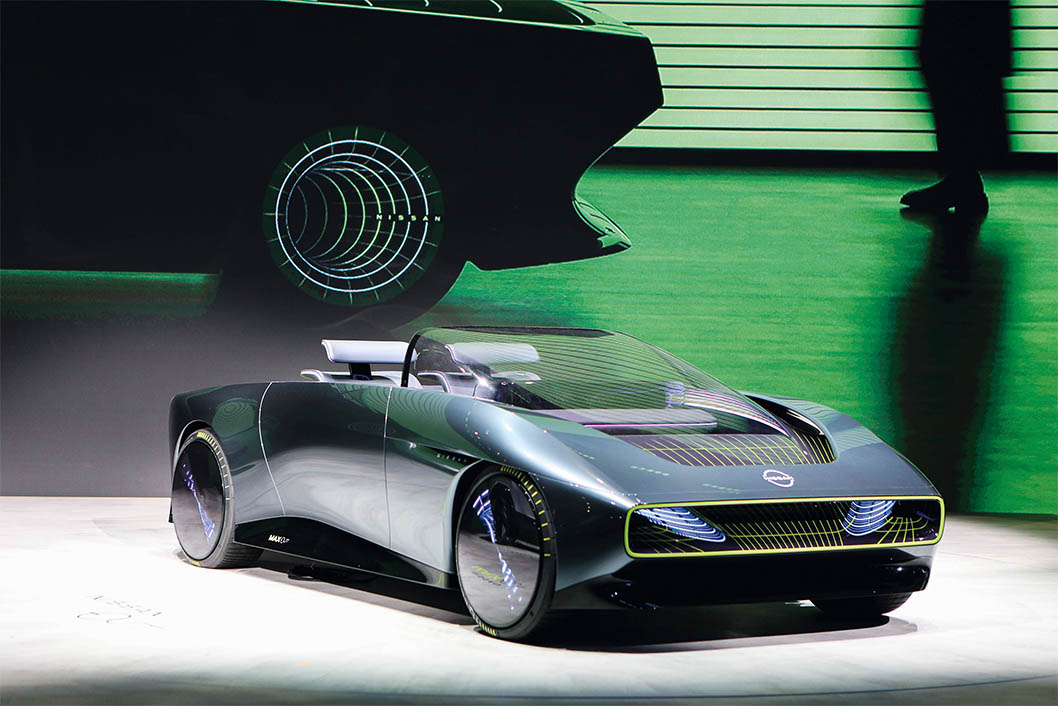

2023年4月18日在上海车展拍摄的日产Max-Out概念车

文/邵京宁

编辑/胡艳芬

日本第二大车企本田和第三大车企日产,将于2025年6月达成一项历史性协议,这项协议意味着日系车企两大巨头将正式合并。

就在不久前,本田和日产在东京发布公告,宣布双方已就合并事宜签署谅解备忘录,将正式开启合并谈判。二者将共同出资成立一家控股公司,且双方均作为该控股公司的子公司。据悉,正式合并后,这家控股公司拟于2026年8月正式成立并同步上市。

上述消息受到全球汽车业界广泛关注。据当地媒体报道,如果未来三菱汽车加入合并,三大车企合并后的年销量将超过800万辆,成为仅次于丰田和大众的世界第三大汽车集团。

中西汽车产业调研公司首席分析师中西孝树认为,全球汽车产业正经历电动化、智能化转型,日本汽车制造商转型迟缓,销量不断下滑,经营陷入困境。在这种背景下,本田与日产能否通过合并摆脱困境,仍有待观察。

三大车企的合并计划

上述公告指出,本田和日产宣布签署谅解备忘录,旨在保持全球竞争力,并使两家公司继续向全球客户提供更具吸引力的产品和服务。合并后,双方可整合各自的人力、技术等资源,创造更深层的协同效应,增强应对市场变化的能力,并有望提升企业中长期价值。

根据声明,本田和日产的目标是通过合并成为一家“年销售额超30万亿日元(约合1.4万亿元人民币)、年营业利润超3万亿日元(约合1406亿元人民币)的世界级移动出行公司”。

另外,根据公告,三菱汽车也考虑签署谅解备忘录,探讨参与业务整合。三菱汽车计划在近期做出最终决定。目前,日产持有三菱汽车24%的股份。

日产还在上述公告中提及,此前其与本田的合作,为本次合并奠定了基础。

2024年3月,本田与日产宣布,开始在电动汽车电池和软件方面进行合作,共享电机、逆变器等资源,联合开发新电池和电动轴;同年8月,本田、日产与三菱签署谅解备忘录,共同探索在车辆电气化和软件开发等领域的合作潜力。

本田、日产和三菱均是日本头部车企。本田自1948年创立以来,业务横跨汽车、摩托车等多领域,2023财年(2023年4月1日至2024年3月31日),全球销量约398万辆;日产成立于1933年,2023财年全球销量为337万辆;三菱汽车1970年从三菱重工独立,是三菱集团核心成员,2023财年全球销量为78万辆。

合并的多重原因

日本共有八大知名汽车品牌,分别是:丰田、日产、本田、斯巴鲁、马自达、三菱、五十铃和铃木。日本大型车企数量之多,居全球首位。但在全球汽车产业面临巨大变革的背景下,日本车企发展路线多样、投资重复、规模分散和标准不统一的短板逐渐暴露。

2024年12月23日,日产汽车公司社长内田诚(左)、本田汽车公司社长三部敏宏(中)和三菱汽车公司社长加藤隆雄在日本首都东京共同出席记者会

目前本田、日产和三菱三大车企的合并原因,主要集中在以下四方面:

首先是这三家日本车企都面临严峻的财务困境与成本压力。日产的现金储备紧张,财务状况不佳,本田也因销量下滑和转型缓慢,利润下降。合并可以帮助它们整合资源,扩大规模,制定统一标准,减少重复投入,从而降低研发和运营成本,以重获规模化竞争优势。三菱汽车销量低迷且已退出中国市场,合并后可借助日产和本田的资源改善经营处境。

其次是三家车企在全球汽车市场电动化和智能化的竞争中失利。

日本共同社的分析文章指出,本田和日产决定进行合并谈判的原因是,汽车行业的竞争主战场转向纯电动汽车和智能化车载软件,日本车企原本引以为豪的发动机等技术优势迅速减弱。与此同时,随着比亚迪和特斯拉等中美新能源车企兴起,日本车企的危机感加剧。因此,合并被视为一种应对激烈竞争的“抱团取暖”策略。

日产和本田在电动汽车和智能化技术上各具优势,但在独立发展的情况下,面临资源浪费问题。通过合并,双方可共享研发资源和技术平台,加速新技术的开发和应用。例如,本田在电池和电动化技术方面领先,日产则在纯电车型上有较多的技术积累。

日经新闻在此前的报道中也评价说,在全球汽车产业中,美国特斯拉和中国纯电动汽车企业正在挑战传统大企业,在技术和参与者两方面推动历史性的结构转型。

第三,三大车企合并案还有日本政府的幕后支持。

日本三大车企的合并方案,并不完全是它们的自主选择,日本政府也想通过推动这项交易,来保障产业安全,推动日本经济发展。

如今汽车行业的竞争已上升为综合国力的竞争,而不再局限于企业经营管理层面的竞争(比如产生于70年前的丰田式精益生产方式)。目睹了美国和中国在发展汽车产业上所制定的一系列政策和进行的巨大投入后,日本政府对本国汽车产业的发展前景产生了深深的忧虑。这也是三大车企提出合并方案的重要背景。

第四,合并举措背后,还有抵御外部收购威胁的考量。中国台湾企业鸿海集团试图通过收购法国雷诺汽车所持有的部分日产股份,来间接控股日产,这一行动引发了日本政府和企业的高度警惕。而此次合并后成立的新公司可以更好地避免外部收购。

三大车企如能成功合并,新公司将与日本第一大车企丰田形成良性的市场竞合和技术互补的生存关系,建立起比较全面、均衡的产业体系,重新构建日本汽车企业的国际竞争力。

其实这种“抱团取暖”式的企业并购重组方式,在汽车产业中十分常见。它们通过这种方式来保护车企及汽车产业安全。比如法国斯特兰蒂斯集团,就整合了菲亚特、克莱斯勒、标致雪铁龙、玛莎拉蒂等品牌,打造了一个“超级失败者联盟”。但这个“失败者联盟”却成为年销600万辆的汽车行业“巨无霸”,跻身全球第五。韩国则通过合并成立了现代·起亚汽车集团,实现超过700万辆的年销量,跻身全球第三。

综合来看,日本三大车企合并是应对全球市场竞争、财务困境、技术挑战、产业转型以及外部威胁的一种战略选择。

合并计划面临失败风险

目前来看,日本和德国是西方制造业的重要支撑,而作为制造业龙头产业的汽车业更不能有任何闪失。

近年来,中国汽车产业链及新能源汽车技术快速发展,取得了领先优势。与此同时,以特斯拉为代表的美国新能源电动汽车也呈现出良好的发展态势。这一切使日本汽车企业备感竞争形势严峻。

日本对本国汽车产业乃至制造业的发展规划,是有体系有步骤的。为保证上游原材料供应,早在2023年12月,日本制铁公司就对美国钢铁公司提出了收购计划。2025年1月初,美国白宫发表声明称,时任总统拜登决定正式阻止这项收购案。理由是,拜登认为如收购案成功,美国最大的钢铁生产商之一将会受到外国控制,并对美国国家安全和关键供应链带来风险。现在日本制铁公司已决定对美国政府提起诉讼。由此可见,日本对努力发展汽车及制造业,确保产业安全、经济发展及国家安全,有着全盘考虑和规划。

尽管日本对汽车产业的发展相当重视,且对三大车企的合并寄予厚望,但并非所有人都看好此次合并计划。

从企业经营管理的技术层面来看,日产汽车前首席执行官卡洛斯·戈恩对本田和日产的合并十分悲观,他在接受媒体采访时,称其为“绝望之举”。

戈恩表示,“日产和本田合并是孤注一掷的举动,并非一笔务实的交易,因为两家公司之间很难找到协同效应,且几乎没有互补之处。它们在同样的市场上运营,产品几乎相同,品牌也非常相似。”在他看来,这两家企业很难真正融合,更别说还在犹豫中的三菱汽车。

尽管合并将带来巨大的机遇,但也伴随着不少风险和不确定性。能否成功实现资源整合和技术突破,将是未来决定其成败的关键。

日产和本田的财务困境和市场压力,迫使它们寻求合并以共渡难关,但成功与否,取决于双方能否有效整合资源并应对复杂的内外部挑战。合并能否改善两家公司的财务状况和市场地位,还需要时间来验证。而且也没有充分的理由让人们相信,合并后的新企业可以在新能源和智能化技术上,比拼已大幅领先的特斯拉和中国新能源汽车企业。

(作者系前易车网总裁)

手机版

手机版